深度解析Linux启动全过程:从按下电源键到登录界面的神秘之旅

最近有朋友问我,为什么有时候Linux服务器启动特别慢,有时候又很快?还有就是开机过程中那些滚动的文字到底在干什么。说实话,这个问题我之前也没有系统性地整理过,正好趁这个机会和大家一起深入了解一下Linux的启动过程。

其实Linux的启动过程比我们想象的要复杂得多,涉及到硬件、固件、内核、用户空间等多个层面。今天我就从实际工作经验出发,给大家详细讲解一下这个过程。

Linux 启动流程图:

flowchart TD

A[开机上电] --> B[BIOS/UEFI 初始化]

B --> C[引导加载程序 GRUB/LILO]

C --> D[加载 Linux 内核]

D --> E[执行 initrd/initramfs]

E --> F[挂载根文件系统]

F --> G[启动 init/systemd 进程]

G --> H[初始化系统服务]

H --> I[启动网络服务]

I --> J[启动其他服务]

J --> K[显示登录界面]BIOS/UEFI阶段:硬件自检的第一步

当我们按下电源键的那一刻,计算机并不是直接启动Linux系统的。首先启动的是BIOS(Basic Input/Output System)或者UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)。

我记得刚开始做运维的时候,经常遇到服务器开机卡在BIOS自检阶段的情况。那时候还不太懂,只知道屏幕上会显示一些硬件信息,比如内存大小、硬盘信息等等。后来才明白,这个阶段其实是在做POST(Power-On Self-Test)自检。

BIOS会检查CPU、内存、硬盘、网卡等硬件设备是否正常工作。如果某个关键硬件出现问题,系统就会在这个阶段停止启动,并发出蜂鸣声或者显示错误信息。

现在的服务器大多使用UEFI固件,相比传统BIOS有很多优势。UEFI支持更大的硬盘分区(超过2TB),启动速度更快,还支持图形界面和网络功能。不过基本的工作原理是类似的。

在这个阶段,固件还会初始化一些基本的硬件设备,比如键盘、显示器等,为后续的启动过程做准备。

引导加载器:系统启动的指挥官

硬件自检完成后,BIOS/UEFI会根据启动顺序查找可启动的设备。通常我们会把硬盘设置为第一启动设备。

找到启动设备后,固件会读取硬盘的第一个扇区,也就是MBR(Master Boot Record)或者GPT(GUID Partition Table)中的引导代码。这些代码会加载真正的引导加载器。

在Linux系统中,最常用的引导加载器是GRUB(GRand Unified Bootloader)。我们平时看到的那个可以选择不同内核版本或者操作系统的菜单,就是GRUB提供的。

GRUB的工作分为几个阶段。第一阶段的代码非常小,只有446字节,主要作用是加载第二阶段的代码。第二阶段的代码功能就丰富多了,可以识别各种文件系统,加载配置文件,显示启动菜单等等。

我之前遇到过一次比较有意思的故障。有台服务器突然无法启动,卡在GRUB阶段。后来发现是因为有人误删了/boot目录下的一些文件,导致GRUB找不到内核镜像。最后通过救援模式(有空我们讲讲救援模式,这个是红帽必考的!!!)重新安装了GRUB才解决问题。

GRUB的配置文件通常位于/boot/grub/grub.cfg,不过我们一般不直接编辑这个文件,而是修改/etc/default/grub和/etc/grub.d/目录下的文件,然后运行grub-mkconfig命令重新生成配置,更多的是通过这个来修改网卡命名规则。

内核加载:系统的核心启动

当我们在GRUB菜单中选择了要启动的系统后,GRUB会根据配置文件加载Linux内核镜像和初始RAM磁盘(initrd或initramfs)到内存中。

Linux内核镜像通常位于/boot目录下,文件名类似vmlinuz-4.18.0-348.el8.x86_64这样的格式。这个文件是经过压缩的,GRUB加载到内存后,内核会自动解压并开始执行。

内核启动的第一件事就是初始化硬件设备。这包括CPU、内存管理单元、中断控制器、时钟等等。然后内核会检测系统中的各种硬件设备,加载相应的驱动程序。

这个过程中我们会看到很多类似这样的信息:

[ 0.000000] Linux version 4.18.0-348.el8.x86_64

[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.18.0-348.el8.x86_64

[ 0.001000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'

[ 0.001000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'前面的数字表示启动后经过的时间,单位是秒。通过这些信息我们可以了解内核的启动进度,也可以用来排查启动慢的问题。

内核还会挂载根文件系统。不过在挂载真正的根文件系统之前,内核会先挂载一个临时的根文件系统,这就是initrd或initramfs的作用。

initrd/initramfs:临时文件系统的作用

initrd(initial ramdisk)或initramfs(initial ram filesystem)是一个临时的根文件系统,包含了启动过程中必需的驱动程序和工具。

为什么需要这个临时文件系统呢?主要原因是现代Linux系统为了减小内核体积,把很多驱动程序编译成了模块,而不是直接编译到内核中。但是要加载这些模块,就需要先能够访问存储设备,这就形成了一个鸡生蛋蛋生鸡的问题。

initramfs就是为了解决这个问题而存在的。它包含了启动过程中必需的驱动模块,比如存储控制器驱动、文件系统驱动等等。有了这些驱动,内核就能够访问真正的根文件系统了。

我们可以用lsinitrd命令查看initramfs的内容:

lsinitrd /boot/initramfs-4.18.0-348.el8.x86_64.imginitramfs中还包含一个init脚本,这个脚本会执行一些初始化操作,比如加载必要的内核模块、检测硬件设备、挂载真正的根文件系统等等。

完成这些操作后,init脚本会使用switch_root命令切换到真正的根文件系统,并启动真正的init进程。

init进程:用户空间的开始

当内核完成初始化并挂载了根文件系统后,会启动第一个用户空间进程,也就是init进程。这个进程的PID永远是1,是所有其他进程的祖先。

在不同的Linux发行版中,init系统可能不同。传统的init系统使用SysV init,现在大多数发行版都使用systemd。还有一些发行版使用Upstart或OpenRC。

SysV init比较简单,通过运行级别(runlevel)来管理系统服务。运行级别0表示关机,1表示单用户模式,2-5表示多用户模式,6表示重启。每个运行级别对应/etc/rc.d/rcN.d目录下的一组脚本。

systemd相对复杂一些,但功能也更强大。它使用target来替代运行级别的概念,可以并行启动服务,支持依赖关系管理等等。

我个人觉得systemd虽然功能强大,但学习成本也比较高。刚开始接触的时候确实有点不习惯,特别是从传统的service命令切换到systemctl命令。

不管使用哪种init系统,这个阶段的主要任务都是启动各种系统服务和用户服务。比如网络服务、SSH服务、Web服务器等等。

systemd启动过程详解

既然现在大多数Linux发行版都使用systemd,我就详细说说systemd的启动过程。

systemd启动后,首先会读取/etc/systemd/system/default.target文件,确定默认的启动目标。通常这是一个指向multi-user.target或graphical.target的符号链接。

然后systemd会分析各个服务单元(unit)之间的依赖关系,制定启动计划。systemd的一个重要特性就是可以并行启动没有依赖关系的服务,这大大提高了启动速度。

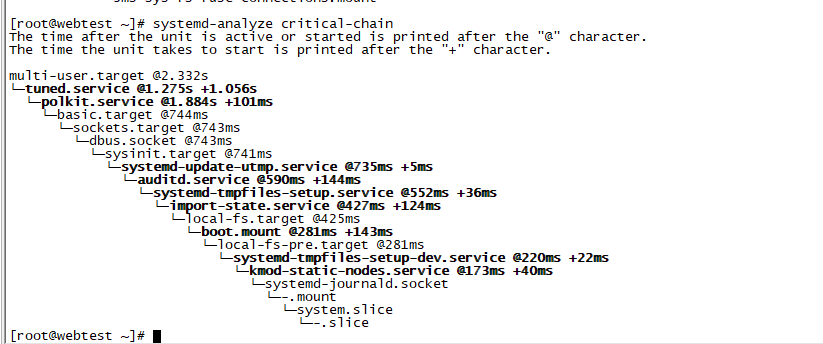

我们可以用systemd-analyze命令查看启动时间统计:

systemd-analyze

systemd-analyze blame

systemd-analyze critical-chain第一个命令显示总的启动时间,第二个命令显示每个服务的启动时间,第三个命令显示关键路径上的服务依赖关系。

在启动过程中,systemd会依次启动各种服务。比如:

- systemd-journald:日志服务

- systemd-udevd:设备管理服务

- NetworkManager:网络管理服务

- sshd:SSH服务

- httpd:Web服务器(如果安装了的话)

每个服务的配置文件通常位于/usr/lib/systemd/system/或/etc/systemd/system/目录下。我们可以用systemctl命令管理这些服务:

systemctl status sshd

systemctl start sshd

systemctl stop sshd

systemctl enable sshd

systemctl disable sshd网络和存储初始化

在启动过程中,网络和存储的初始化是非常重要的环节。

对于网络,现代Linux系统通常使用NetworkManager来管理网络连接。NetworkManager会读取/etc/sysconfig/network-scripts/目录下的配置文件(在RHEL/CentOS系统中),或者/etc/netplan/目录下的配置文件(在Ubuntu系统中)。

我记得有一次配置服务器网络的时候,明明配置文件都写对了,但是重启后网络就是不通。后来发现是NetworkManager和传统的network服务冲突了,两个服务同时在管理网络接口。最后禁用了其中一个服务才解决问题。

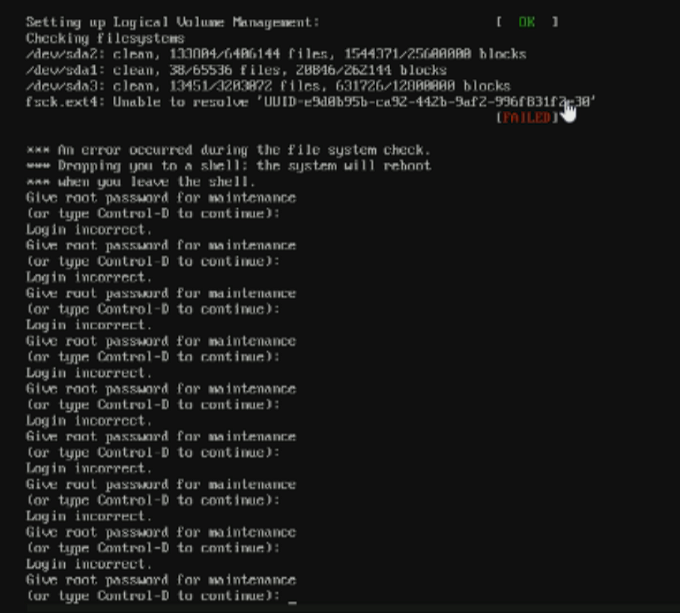

对于存储,系统会挂载/etc/fstab文件中定义的所有文件系统。这个文件定义了哪些分区或设备应该挂载到哪些目录,使用什么文件系统类型,以及挂载选项等等。

如果/etc/fstab文件配置错误,可能会导致系统无法正常启动。我就遇到过因为在fstab中写错了设备名称,导致系统启动时卡住的情况(这种情况只能上救援模式了)。如果你看到下面这种情况,多半是fstab配置错误。

现在很多系统还会启动LVM(Logical Volume Manager)服务,用于管理逻辑卷。如果系统使用了LVM,那么在挂载文件系统之前,还需要先激活卷组和逻辑卷。

用户登录和桌面环境

如果系统配置为图形界面模式(graphical.target),那么在基本服务启动完成后,还会启动显示管理器,比如GDM、LightDM或SDDM等等。

显示管理器负责显示登录界面,处理用户认证,启动桌面环境等等。当用户输入正确的用户名和密码后,显示管理器会启动相应的桌面环境,比如GNOME、KDE、XFCE等等。

对于服务器系统,通常配置为多用户模式(multi-user.target),不启动图形界面。用户可以通过SSH远程登录,或者在本地控制台登录。

登录过程中,系统会执行一系列的初始化脚本,比如/etc/profile、~/.bashrc等等,设置环境变量,加载用户配置等等。

启动过程中的常见问题

在实际工作中,我遇到过各种各样的启动问题。这里分享几个比较典型的:

内核panic:这通常是由于硬件故障、驱动程序问题或内核bug导致的。解决方法包括更换硬件、更新驱动程序、降级内核版本等等。

文件系统损坏:如果根文件系统损坏,系统可能无法正常启动。这时候需要使用救援模式,运行fsck命令修复文件系统。

服务启动失败:某些关键服务启动失败可能会影响系统正常运行。可以通过systemctl status命令查看服务状态,通过journalctl命令查看详细日志。

网络配置问题:网络配置错误可能导致系统无法联网。需要检查网络配置文件,确保配置正确。

我还遇到过一次比较奇怪的问题,系统启动特别慢,每次都要等好几分钟。后来发现是因为某个服务的超时时间设置得太长,而这个服务又启动失败了。修改了超时时间后问题就解决了。

启动优化技巧

如果觉得系统启动太慢,可以尝试以下优化方法:

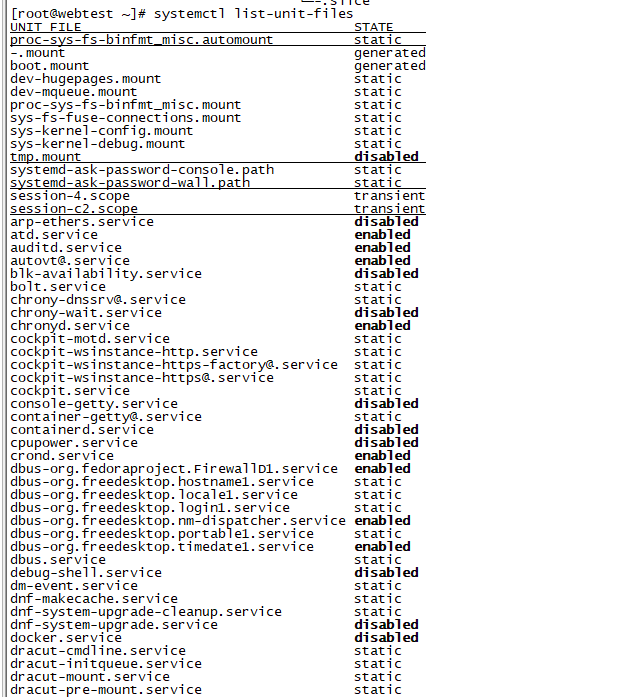

禁用不必要的服务:使用systemctl list-unit-files命令查看所有服务,禁用不需要的服务可以减少启动时间。

调整服务启动顺序:通过修改服务配置文件中的依赖关系,可以优化启动顺序。比如某些服务可以延迟启动,不影响系统基本功能。

使用SSD硬盘:相比传统机械硬盘,SSD可以显著提高启动速度。我之前把一台老服务器的机械硬盘换成SSD后,启动时间从2分钟缩短到30秒。

增加内存:更多的内存可以减少磁盘I/O,提高启动速度。特别是对于运行大量服务的服务器来说,充足的内存很重要。

优化内核参数:通过调整内核参数,可以针对特定硬件进行优化。比如调整I/O调度器、内存管理参数等等。

我还发现一个有趣的现象,有些服务器第一次启动会比较慢,但是重启后就会快很多。这是因为第一次启动时需要初始化很多配置,而重启时这些配置已经缓存了。

日志分析和故障排查

了解启动过程最重要的目的之一就是能够排查启动故障。Linux系统提供了丰富的日志信息,可以帮助我们定位问题。

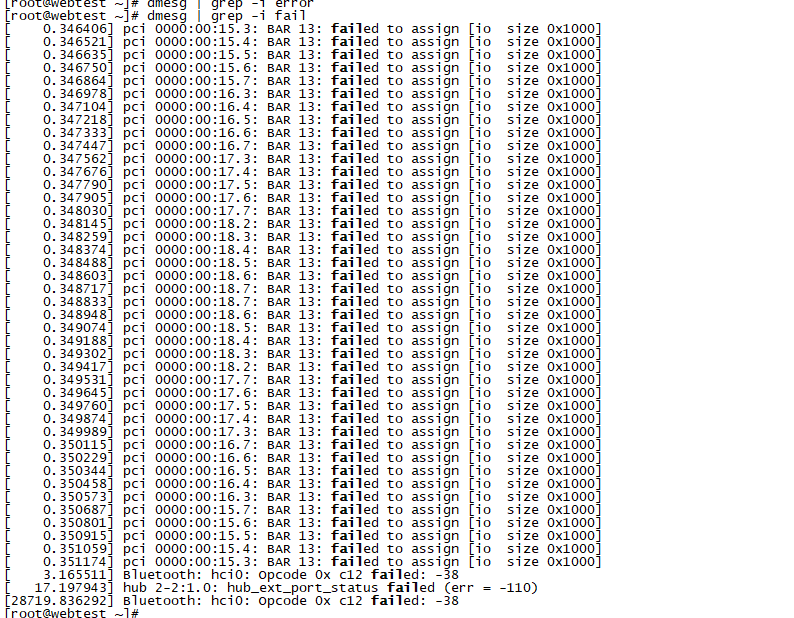

dmesg命令:显示内核启动信息,包括硬件检测、驱动加载等等。

dmesg | grep -i error

dmesg | grep -i fail

journalctl命令:systemd的日志查看工具,可以查看系统和服务的详细日志。

journalctl -b # 查看本次启动的日志

journalctl -u sshd # 查看特定服务的日志

journalctl --since "2023-01-01" --until "2023-01-02" # 查看特定时间段的日志/var/log/目录:传统的日志文件存储位置,包括messages、secure、boot.log等等。

我记得有一次排查一个启动问题,系统启动后网络不通。通过查看journalctl的日志,发现NetworkManager服务启动失败。进一步查看NetworkManager的详细日志,发现是配置文件语法错误导致的。

还有一次遇到系统启动后某个应用无法访问,通过dmesg发现是SELinux阻止了应用的某些操作。最后通过调整SELinux策略解决了问题。

不同发行版的差异

虽然Linux内核的启动过程基本相同,但不同发行版在用户空间的启动过程可能有所差异。

Red Hat系列(RHEL、CentOS、Fedora):使用systemd作为init系统,网络配置文件位于/etc/sysconfig/network-scripts/目录。

Debian系列(Debian、Ubuntu):也使用systemd,但网络配置可能使用netplan(Ubuntu 18.04+)或传统的/etc/network/interfaces文件。

SUSE系列:使用systemd,有自己的YaST配置工具。

Arch Linux:使用systemd,配置相对简洁,很多东西需要手动配置。

我在不同环境中工作过,发现每个发行版都有自己的特色。比如Ubuntu的启动画面比较友好,会显示进度条;而CentOS的启动信息比较详细,便于排查问题。

容器化环境的启动

现在容器技术越来越普及,容器的启动过程和传统虚拟机有很大不同。

Docker容器启动时不需要完整的Linux启动过程,而是直接运行指定的应用程序。容器共享宿主机的内核,所以启动速度非常快,通常只需要几秒钟。

不过容器的init进程(PID 1)需要特别注意。如果应用程序不能正确处理信号,可能会导致容器无法正常停止。这时候可以使用tini或dumb-init这样的init工具。

Kubernetes环境中,Pod的启动还涉及到网络插件、存储插件等等,相对更复杂一些。

配置服务开机自启动

说到启动过程,就不得不提服务的开机自启动配置。这在日常运维中用得特别多。

在systemd系统中,管理服务自启动非常简单:

# 设置服务开机自启动

systemctl enable nginx

systemctl enable mysql

# 取消开机自启动

systemctl disable nginx

# 查看服务是否设置了自启动

systemctl is-enabled nginx

# 查看所有服务的自启动状态

systemctl list-unit-files --type=service我经常遇到的情况是,安装了某个服务后忘记设置自启动,结果服务器重启后服务没有启动,导致业务中断。所以现在我养成了习惯,安装服务后第一件事就是检查自启动配置。

对于传统的SysV init系统(现在比较少见了),使用chkconfig命令:

# 设置服务自启动

chkconfig nginx on

# 取消自启动

chkconfig nginx off

# 查看服务状态

chkconfig --list nginx除了系统服务,还有其他几种自启动方式:

rc.local方式:这是最简单粗暴的方法,直接在/etc/rc.local文件中添加要执行的命令。不过现在很多系统默认不启用rc.local服务,需要手动启用:

systemctl enable rc-local

chmod +x /etc/rc.d/rc.localcrontab定时任务:使用@reboot参数可以在系统启动时执行任务:

crontab -e

# 添加这一行

@reboot /path/to/your/script.sh用户级自启动:对于桌面环境,可以在用户的~/.config/autostart/目录下放置.desktop文件,实现用户登录后自动启动程序。

init.d脚本:虽然现在用得少了,但有些老系统还在用。需要在/etc/init.d/目录下创建启动脚本,然后用update-rc.d或chkconfig命令管理。

我个人比较推荐用systemd的方式,因为它支持依赖管理、日志记录、失败重启等功能,比较可靠。rc.local虽然简单,但出问题时不好排查。

有时候我们还需要设置服务的启动顺序。比如数据库服务要在Web服务之前启动,这时候可以通过修改systemd服务文件中的After和Before参数来控制依赖关系。

还有个小技巧,如果某个服务总是启动失败,可以先禁用自启动,等系统启动完成后手动启动,这样不会影响整个系统的启动过程。

云环境的特殊考虑

在云环境中,虚拟机的启动过程还有一些特殊的地方。

cloud-init:大多数云平台都使用cloud-init来初始化虚拟机。cloud-init会在启动过程中执行一些特定的任务,比如设置主机名、配置网络、安装软件包、运行用户脚本等等。

元数据服务:云平台通常提供元数据服务,虚拟机可以通过HTTP请求获取自己的配置信息,比如IP地址、SSH密钥等等。

快照和镜像:云环境中经常使用快照和镜像来快速部署虚拟机,这可以大大减少启动时间。

我在AWS上部署过很多虚拟机,发现使用优化过的AMI镜像,启动速度会快很多。而且AWS还提供了一些特殊的实例类型,比如Nitro系统,启动速度更快。

写在最后

Linux的启动过程确实是一个复杂而精妙的系统工程。从硬件自检到用户登录,每个环节都有其特定的作用和可能出现的问题。

作为运维人员,我们不需要了解每个细节,但是掌握整体流程和关键环节是很有必要的。这不仅能帮助我们更好地排查问题,还能让我们对Linux系统有更深入的理解。

我建议大家在学习的时候多动手实践,观察启动过程中的日志信息,使用各种分析工具,尝试一些配置修改。只有真正理解了启动过程,才能在遇到问题时快速定位和解决。

现在的IT环境变化很快,容器、云计算、边缘计算等新技术层出不穷。但是Linux作为基础平台,其启动原理是相对稳定的。掌握了这些基础知识,我们就能更好地适应技术发展的变化。

希望这篇文章能够帮助大家更好地理解Linux启动过程。运维工作虽然有时候比较枯燥,但是当我们真正理解了系统的工作原理,解决了复杂的技术问题时,那种成就感是无法替代的。

如果这篇文章对你有帮助,别忘了点赞转发支持一下!想了解更多运维实战经验和技术干货,记得关注微信公众号@运维躬行录,领取学习大礼包!!!我会持续分享更多接地气的运维知识和踩坑经验。让我们一起在运维这条路上互相学习,共同进步!

公众号:运维躬行录

个人博客:躬行笔记